Pour une épistémologie des pratiques médiatiques

Bertrand LABASSE

CECP, Lyon et université Lyon I

Mots-clés : journalisme, épistémologie, cognition, risques, expertise.

Introduction

Les tensions entre les producteurs de connaissances scientifiques et les diffuseurs de ces connaissances dans l’espace public sont bien connues et largement documentées. Elles sont sous-tendues par un conflit de légitimité qui porte non seulement sur l’expression du réel - « quelle est la façon “correcte” de dire ? » - mais aussi sur la perception de ce même réel - « quelle est la façon “correcte” de savoir ? ». De fait, si les scientifiques disposent de modes de construction des connaissances légitimés et formalisés, la perception du réel par les journalistes peut apparaître, par contraste, comme totalement erratique, en particulier lorsque d’autres « cadres épistémiques » - d’autres « façons de connaître » -, par exemple judiciaire, entrent en concurrence avec celui des scientifiques.

L’analyse d’un cas particulièrement significatif[1] - « la polémique sur le vaccin contre l’hépatite B en novembre 2002 » - permettra ici d’observer comment différents cadres épistémiques peuvent influer sur le traitement médiatique d’un problème. Mais il conduira surtout à s’interroger sur la possibilité de l’existence d’une « façon de connaître » propre au journalisme. En d’autres termes, les praticiens de l’actualité ne peuvent-ils que livrer un patchwork incertain des différents cadrages épistémiques qui leur sont proposés, ou l’approche journalistique du réel pourrait-elle constituer en elle-même un cadre épistémique, rudimentaire mais prégnant ? Dans cette hypothèse, la question de la légitimité des pratiques de médiatisation - et, incidemment, celle de l’expertise scientifique - se présenterait sous un angle différent, qui dépasserait les arguments habituellement échangés entre savants et médiateurs. Mais elle confronterait ces derniers à la question de leur propre expertise, dont l’« affaire du vaccin » - pour s’en tenir à cet exemple - montre justement les limites.

Dire la science ou dire le monde ?

Plusieurs études indiquent que les réticences du monde scientifique vis-à-vis de la sphère des médias atteignent une ampleur très supérieure à celles que manifestent d’autres communautés (Nelkin 1987 ; Hartz, Chappell 1997). Ces dissensions sont souvent associées à une différence de « culture » (Lewenstein 1996), de « normes » et de « valeurs » (Nelkin op. cit.), etc. Au-delà de ces termes très englobants, on peut suggérer que la défiance des scientifiques met notamment en jeu une question de « préséance » - « qui doit piloter le processus de diffusion ? » - et de « pertinence » - « jusqu’où transformer l’information pour l’adapter au grand public ? » (Labasse 1999). Toutefois, ces aspects sont évidemment loin de rendre compte de toutes les dimensions du problème. Et, en fin de compte, ils se situent tous deux en aval d’un point de départ implicitement convenu, la « réalité scientifique », laquelle n’aurait qu’à subir un certain nombre de transformations pour devenir une information médiatique. Dès lors, il suffirait de comparer les deux pour constater que : « La totalité du processus de réduction de l’information scientifique [...] est pratiquement condamné à conduire à une forme de distorsion » (Bodmer 1985), ou que le résultat n’est « naturellement pas sous une forme acceptable pour les scientifiques » (Caro, Funck-Brentano 1996). Le fatalisme que traduisent ces deux rapports - rédigé l’un pour la Royal Society, l’autre pour l’Académie des sciences - mérite d’être relevé. De fait, prendre l’état des connaissances scientifiques comme l’origine nécessaire et la base de comparaison du message final ne peut que confirmer inlassablement ce deficit model. Mais en amont de la réalité scientifique, il y a le réel tout court, dont on hésite à rappeler que la science n’est qu’une façon - ou un ensemble de façons - de l’appréhender.

En d’autres termes, la question de la diffusion médiatique des sciences est toujours à deux étages : « comment la façon dont les scientifiques représentent le monde est-elle représentée par les journalistes ? ». Elle compare des « façons de dire ». Mais les seconds ne sont pas seulement les instruments de diffusion des premiers : ils ont vocation, eux aussi, à représenter le monde. D’où l’intérêt de comparer également des « façons de connaître ». Toutefois, ces « façons de connaître » semblent assez problématiques, comme un cas d’espèce permettra de le constater.

Une affaire « scientifique » : le vaccin contre l’hépatite B

Au milieu du mois de novembre 2002, un rapport d’expertise mobilise les médias français. Selon lui, la campagne de vaccination systématique des collégiens contre l’hépatite B, lancée en 1994 par le gouvernement aurait provoqué un désastre sanitaire :

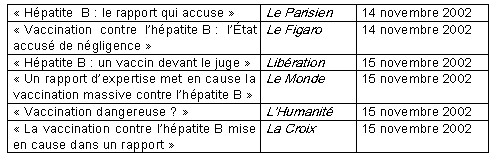

Tableau 1 : Titres de la presse quotidienne nationale (14-15 novembre 2002)

Cet épisode constitue un sérieux rebondissement dans la polémique qui entoure ce vaccin, accusé par une association de favoriser la survenue de scléroses en plaques. La polémique semblait en effet retombée depuis 1998, date à laquelle le secrétaire d’État à la Santé avait décidé devant l’inquiétude du public de renoncer à la vaccination systématique en milieu scolaire. L’opinion qui prévalait depuis lors était que cette décision politique n’était pas justifiée d’un point de vue médical, les études n’ayant pas montré de lien entre le vaccin et la sclérose en plaque[2]. C’est donc cette opinion qui semble tout à coup remise en cause. Mais dans quelle mesure l’est-elle ?

Si les informations retransmises par certains médias audiovisuels, en particulier des radios, consacrent la dangerosité du vaccin, le traitement des agences de presse et des quotidiens nationaux - cette brève étude se cantonne à ces derniers[3] - est plus nuancé, mais plus ambigu. Tandis que le Parisien-Aujourd’hui et, dans une moindre mesure, Le Figaro - qui « sortent » tous les deux l’information un jour avant leurs confrères - vont dans le sens du rapport, dans lequel l’un et l’autre voient un document « accablant pour les autorités sanitaires », Libération et Le Monde adoptent une certaine distance, comme l’indiquent notamment leurs sous-titres : « La vaccination de masse de la dernière décennie critiquée dans un rapport » (Libération, op. cit.) ; « Le lien avec la sclérose en plaque n’a cependant pas été établi » (Le Monde, op. cit. [4]). La Croix et L’Humanité, pour leur part, choisissent de ne traiter l’information que par une brève, résistant ainsi à la dynamique qui saisit notamment les radios. On notera donc que le phénomène souvent constaté selon lequel les journalistes attribueraient spontanément la même importance et la même place aux éléments de l’actualité n’a aucunement joué ici, l’espace accordé à l’événement s’étageant entre le traitement laconique de La Croix - cent trois mots - L’Humanité - cent vingt mots - et celui, extensif, du Figaro et du Parisien qui lui accordent plusieurs articles - dont le plus long fait huit cent vingt-cinq mots pour le Figaro et sept cents mots pour le Parisien). Libération et Le Monde traitent respectivement l’affaire en trois cent soixante-quatre mots et quatre cent quatre-vingt-six mots.

Pour l’essentiel, le rapport semble apporter peu d’informations factuelles nouvelles, sauf sur un point capital. L’expertise ayant été réalisée dans le cadre d’une enquête judiciaire, l’expert s’appuie sur des documents saisis lors de perquisitions menées dans deux agences de surveillance sanitaire. Or l’un des textes saisi à cette occasion reconnaît que les complications attribuées à la vaccination constituent l’« une des plus grandes séries d’effets indésirables recueillis par la pharmacovigilance depuis sa naissance en 1974 ». La nature de ce document est incertaine : « une note interne » pour Le Parisien, « un rapport de la Direction générale de la Santé » pour Le Figaro, « de l’aveu même des autorités » selon Le Monde, mais il constitue à l’évidence une lourde reconnaissance de responsabilité de la part des pouvoirs publics. Dans ce dossier confus - rappelons que l’on ne dispose toujours pas de preuve scientifique contre le vaccin -, cet « aveu » inattendu pèse lourd, et la plupart des quotidiens[5] le reproduisent textuellement.

Une preuve ? Quelle preuve ?

Pourtant cet aveu nouveau n’est pas un aveu..., et il n’est pas nouveau. Il est facile de vérifier que cette phrase est en réalité extraite d’une évaluation externe confiée à un comité d’universitaires (Dartigues 2002) et n’engage donc pas l’administration. Par ailleurs, le contenu de cette étude n’a rien de mystérieux ou de caché : il a été rendu public en février 2002 et se trouvait en libre accès sur le site internet du ministère bien avant que la perquisition ne le « découvre ». De plus, la phrase qui figure dans le rapport de l’expert judiciaire et dans les dépêches d’agences a souffert d’être séparée de ses voisines, lesquelles permettaient une interprétation très différente - « il y a eu beaucoup d’effets déclarés parce qu’il y a eu beaucoup de personnes vaccinées ».

Enfin et surtout, la consultation complète de cette pièce aurait montré que ses conclusions vont totalement à l’encontre de celles que laisserait supposer l’extrait livré à la presse, tant sur la question du danger du vaccin - qu’« aucune donnée ne permet d’affirmer » (Dartigues 2002, p. 15) - que sur la pertinence de la vaccination, dont « les bénéfices [...] restent supérieurs aux éventuels risques » (Dartigues 2002, p. 16).

Il n’importe pas ici de savoir si, sur le fond, l’opinion de l’expert judiciaire est fondée ou non, pas plus qu’il ne serait opportun de prétendre distribuer des bons ou des mauvais points moralisateurs aux rédacteurs. L’important est surtout de percevoir à travers cet exemple certaines logiques d’élaboration du sens de l’actualité.

Le pouvoir des cadres

On peut en effet douter que cet extrait aurait eu une aussi grande importance si l’événement avait simplement été un événement « en soi ». Mais il n’y a pas d’événement « en soi », seulement des événements situés. Pour toute personne, une information nouvelle n’acquiert du sens qu’à partir du moment où elle peut être reliée à des structures de connaissances préexistantes, des schémas mentaux, qui permettent de percevoir ses propriétés saillantes. Ainsi, dans un dialogue comme :

- Qu’est ce que c’est que ce bruit ?

- Ce sont juste les enfants qui jouent,

la réponse permet d’inscrire l’événement dans une catégorie connue, dont les propriétés typiques et les implications sont différentes de celles résultant d’autres schémas - « c’est le tonnerre », « c’est un attentat », etc. Les schémas peuvent parfois résulter de la généralisation d’un événement précis - « C’est une nouvelle affaire Dreyfus » -, mais ils sont plus souvent génériques. Et s’ils permettent d’appréhender le réel, ils orientent dans le même temps cette perception, concentrent l’attention sur les seuls aspects pertinents dans ce contexte et, s’il y a lieu, suggèrent l’attitude à adopter. On pourrait, mais seulement de ce point de vue, les rapprocher des paradigmes de Thomas S. Kuhn qui placent le réel « sous une lumière différente » (Kuhn 1982, p. 157) et déterminent les questions que l’on tend ou non à se poser à son propos. La notion plus générale de « cadres », employée en sociologie (Goffman 1991) comme en psychologie (Minsky 1975)[6] conviendra toutefois mieux ici.

Dans le cas de l’hépatite B, un cadre très spécifique semble irrépressible bien que nul ne s’y réfère explicitement. Il est fourni, prêt à utiliser, par l’affaire antérieure, dite « du sang contaminé ». Les analogies apparentes entre les deux affaires sont nombreuses - procédures pénales des patients, injection de produits censés préserver la vie et non la compromettre, recherche de responsables à un haut niveau. Mais un examen plus attentif permet de penser qu’elles sont foncièrement différentes. Dans le cas du sang contaminé, la dangerosité du produit était démontrée et l’incrimination était précisément d’avoir agi ou laissé agir en connaissance de cause. Dans le cas du vaccin, cette dangerosité n’est toujours pas reconnue, et la traditionnelle question « le savaient-ils ? » - pivot habituel du schéma « scandale d’État » - n’a donc guère de sens. Pourtant, c’est bien cet axe d’interrogation qui semble s’imposer et justifie le succès de la citation tronquée. L’imposition de ce questionnement est parfois très manifeste :

Il [l’expert] estime que les pouvoirs publics diffusaient à cette époque des messages « rassurants », alors que, « de l’aveu même des autorités », les complications relevées produisaient l’« une des plus grandes séries d’effets indésirables recueillis par la pharmacovigilance depuis sa naissance en 1974. (Le Monde, op. cit., souligné par nous)

Comme on l’a vu plus haut, la phrase qui tient lieu d’« aveu » n’a nullement été écrite « à cette époque » - c’est-à-dire au début de la campagne de vaccination - comme le texte peut le suggérer, mais quatre ans après que celle-ci ait été suspendue. Consciente ou non, l’analogie sous-jacente force l’interprétation. En effet, Le Monde se fonde explicitement sur l’Agence France-Presse, or celle-ci, bien qu’assez ambiguë elle aussi, utilisait le temps présent - « les autorités diffusent » - et ne précise pas « à cette époque ».

Le contexte de la « découverte » de cette assertion joue également un grand rôle. Le fait de résulter de perquisitions lui confère une stature toute particulière. Dans le rituel implicite d’une affaire, la vérité ne saurait être en libre accès : elle doit absolument être cachée, puis arrachée à ses détenteurs. Ainsi la mention des perquisitions valide-t-elle à la fois l’importance de ce document et son caractère compromettant. Elle valide aussi l’analogie avec l’affaire du sang contaminé, qui avait effectivement été relancée par des documents accablants.

Le précédent du « sang contaminé » ne fournit pas seulement un modèle d’interprétation ponctuel qui force les questions : à travers lui se joue un conflit plus profond entre des cadres généraux. En effet, le problème sous-jacent est de savoir de quelle catégorie du débat public relève ce dossier, ou plutôt, quelle catégorie doit prédominer sur les autres. La stratégie des plaignants, en recourant à une procédure pénale, est clairement de le déplacer du cadre médical au cadre politique. Comme c’est de plus en plus souvent le cas, le cadre judiciaire sert alors simultanément de passerelle et de dénominateur commun. Le paradoxe embrouillé auquel sont confrontés les journalistes - en substance : « les pouvoirs publics sont peut-être responsables d’avoir administré un vaccin qui, pour autant qu’on le sache, n’est pas particulièrement dangereux » - s’explique par ce conflit entre des cadres dans lesquels la nature et la hiérarchie des arguments sont différentes[7]. Dans le cas du vaccin contre l’hépatite B, la majorité des journalistes, qui ne sont pas dupes[8], semblent réticents à favoriser outre mesure cette transposition.

Les cadres épistémiques : que connaître et comment ?

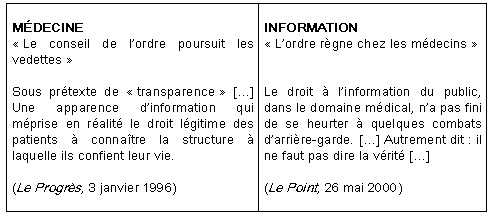

La question du cadre d’un événement - sanitaire, politique ou judiciaire - conditionne la lecture que l’on en fait. Elle est cruciale pour la presse qui, par nature, doit inscrire la vie de la planète dans des catégories : les rubriques ou les sections du journal. Ainsi, deux informations assez similaires - les sanctions du conseil de l’ordre après la publication d’un « palmarès » journalistique des structures de soins - peuvent-elles, d’un cadre d’analyse à l’autre, impliquer des lectures diamétralement opposées tout en se réclamant des mêmes valeurs - le « droit de savoir » :

Tableau 2 : Rubriquage et traitement d’informations voisines

Ce qui est acceptable en matière de « Médecine » ne l’est pas en matière d’« Information », et réciproquement.

Cependant, le cadrage général à l’œuvre ici, et plus encore dans l’ « affaire du vaccin », fait intervenir un type particulier de cadres, dont les propriétés sont moins apparentes mais plus profondes qu’une simple question de « point de vue ». Ceux-ci, que l’on pourrait appeler des cadres « épistémiques », portent directement sur les façons légitimes ou non de connaître. Or l’exemple du vaccin montre à quel point celles-ci peuvent être conflictuelles.

Il existe tout d’abord une façon de connaître spécifiquement scientifique - qui, sans s’y limiter, inclut les méthodologies expérimentales et quantitatives - et une façon de connaître spécifiquement juridique - définie par les codes de procédure pénale et de procédure civile. Les deux, très formalisées, ont foncièrement vocation à produire de la vérité - la connaissance scientifique et la chose jugée font toutes deux foi tant que des preuves contraires substantielles ne sont pas produites - mais nombre d’exemples récents montrent qu’elles peuvent se contredire : telle statue antique sera scientifiquement fausse mais juridiquement authentique, telle indemnisation d’un préjudice sera scientifiquement infondée mais juridiquement admise, tel président d’une grande puissance sera statistiquement battu mais juridiquement élu, etc. Ces deux façons de connaître sont loin d’épuiser les modes légitimes d’accéder au réel. Il existe, par exemple, une façon de connaître « économique » ou « administrative » - normes comptables[9], analyses coût-bénéfice, etc. -, une façon législative - par définition, la Loi produit du « vrai » -, une façon religieuse, etc. Et la moindre de ces façons d’accéder au réel n’est pas la sensibilité, celle du poète ou simplement celle de l’être humain. La compassion ou la tristesse peuvent conduire à une erreur, au même titre que l’analyse factorielle ou l’instruction judiciaire, mais elles n’en sont pas pour autant des façons intrinsèquement erronées de connaître ; « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais aussi par le cœur » résumait Pascal (1952, p. 76). Dans le cas du vaccin contre l’hépatite B, Le Parisien, seul à recourir à cet angle, accompagnait ainsi son article principal du récit poignant de la fin d’une jeune fille, Nathalie, tombée malade peu après l’administration de ce vaccin.

Les questions de santé publique, qui sont composites par nature - on y trouve toujours du scientifique, de l’humain et du financier, tandis que le juridique, voire le politique, ne sont jamais loin -, manifestent de ce fait une prodigieuse capacité à convoquer les approches légitimes mais opposées, et l’affaire du vaccin les montre en plein affrontement. De plus, ces matières tendent à brouiller encore plus les pistes en produisant des instances intermédiaires dont le cadre épistémique est très ambigu : c’est en particulier le cas de l’« expert judiciaire », dont l’intitulé suggère une compétence indiscutable mais dont la crédibilité scientifique est souvent floue. Dans le cas de l’hépatite B, par exemple, les journaux indiquent que l’expert est un médecin « spécialiste du médicament » - ne le sont-ils pas tous ? - mais aucun indice, par exemple l’appartenance à un laboratoire de recherche ou une formation universitaire, ne permet de présumer ses compétences scientifiques. Si ce « détail » n’était pas pertinent, c’est bien que le cadre épistémique « science » ne prévalait pas dans ce dossier : un article à dominante scientifique ne manque jamais de préciser l’affiliation académique des spécialistes qu’il évoque - le cadre impose la question, car les « scientifiques indépendants » sont jugés peu crédibles.

On a du reste souligné ailleurs (Labasse 1999) qu’en matière de sciences ou de risques technologiques, les difficultés des scientifiques à communiquerhors de leur propre sphère étaient intimement liées à leur faible aptitude à prendre en compte d’autres modes d’accès au réel. Ils ressentent comme une dégradation de l’information - ce qui est vrai si l’on reste dans le cadre épistémique de la science - le fait que des précisions et des nuances nécessaires dans ce cadre apparaissent comme des détails non pertinents dans le champ des médias, et qu’à l’inverse, des questionnements s’imposent dans celui-ci - par exemple des prédictions formelles sur un risque mal connu, des promesses de guérison pour une molécule à peine découverte, etc. - alors que ces questions ne sont pas légitimes dans un cadre scientifique. Mais s’il existe bien un cadre scientifique, existe-t-il vraiment un cadre épistémique propre au journalisme ? En d’autres termes, le réel tel que les organes de presse s’efforcent de l’appréhender et de le rapporter n’est-il que le patchwork hasardeux et précaire des différents cadres externes qui se proposent d’interpréter le monde, ou résulte-t-il d’une « façon de connaître » propre à ce champ. En somme, peut-il y avoir une « vérité journalistique » comme il y a une vérité scientifique, juridique ou comptable ?

Une comparaison délicate

Cette question un peu incongrue n’offre guère de prise en soi : a priori, les pratiques journalistiques sont peu formalisées et trop variables pour être abordées en termes de méthodologie. D’où l’intérêt de procéder par comparaison. Cette voie, du reste, remonte à la naissance de la presse en France. La Gazette, premier journal à périodicité régulière, avait à peine un an lorsque son créateur - déjà en butte aux critiques - eut à expliciter son rapport spécifique à la vérité. Et il le fit par rapprochement avec une discipline savante :

L’Histoire est le récit des choses advenues, La Gazette seulement le bruit qui en court. La première est tenue de dire toujours la vérité, la seconde fait assez si elle empêche de mentir. (Renaudot 1632)

Depuis lors, l’approche journalistique du réel a souvent été comparée à d’autres « façons de savoir » par des praticiens (Kovach, Rosenstiel 2001 ; Meyer 1991) comme par des chercheurs (Bourdieu 1996, Esquenazi 2002), mais cette comparaison, généralement incidente et succincte, a rarement été prolongée. Il est vrai que le flou constitutif du journalisme (Ruelland 1993) fragilise dès le départ une telle approche, d’autant que son idéologie professionnelle - en France - paraît osciller constamment entre une conception scientiste, qui réclame des « faits » et si possible des chiffres, et une conception subjectiviste qui repose sur les convictions et réfute toute méthode.

À un stade rudimentaire, une méthode spécifique de production de la vérité ne suppose pas nécessairement une formalisation explicite en tous points : elle peut en partie s’inférer de pratiques récurrentes. Mais elle suppose, d’une part que certains points la distinguent de l’approche de l’« homme de la rue » - faute de quoi elle ne serait pas spécifique - et, d’autre part, qu’elle se distingue par certains points de toute autre méthodologie avérée - faute de quoi elle se résumerait à celle-là, dont elle ne serait qu’un cas particulier.

Dans les manuels de journalisme, on trouve effectivement certaines règles d’approche du réel, telles que le « recoupement » systématique de l’information - en principe - ou la confrontation des opinions opposées. On en trouve d’autres dans les pratiques légitimes, comme la nécessité, en presse régionale, d’identifier précisément les personnes dont on parle - aucun témoin non professionnel d’un accident ne tiendrait à s’informer du nom et de l’adresse de la victime. On en trouve enfin dans les pratiques non légitimées, sur lesquelles on reviendra plus loin.

Rapprocher cet ensemble diffus des deux méthodes de production de vérité les plus formalisées qui soient, l’instruction judiciaire et la recherche expérimentale, revient à comparer des pommes et des oranges, mais n’est pas pour autant dépourvu d’enseignements (Barone 2000). On peut d’abord relever des caractères communs aux trois. C’est le cas du principe d’indépendance - la recherche de la « vérité » ne doit être influencée par aucune sollicitation extérieure -, lequel est revendiqué et même protégé dans chaque cas - « liberté scientifique, “clause de conscience” journalistique, inamovibilité judiciaire » -, ce qui n’empêche évidemment pas que ce principe puisse, dans les faits, subir de sérieuses entorses. C’est aussi le cas de l’impératif de délimitation, qui suppose un procédé explicite pour circonscrire ce qui, au sein du réel, sera ou non pris en compte - « problématique scientifique, “angle” journalistique, saisine judiciaire ». C’est encore le cas de l’impératif de publicisation, en fonction duquel une tâche ne se concrétise et ne produit d’effets que par la diffusion d’un texte public - « la recherche ou le reportage non publiés, de même que le jugement non signifié, sont “inexistants” ».

On peut d’autre part remarquer des caractères qui sont communs au journalisme et à l’instruction judiciaire mais non à la recherche. Ainsi, en va-t-il de la portée du réel pris en compte : si l’objet de la science est normalement générique, la presse et la justice ne s’intéressent pour leur partqu’au spécifique, par exemple le cas d’une personne particulièreetnon celui des hommes en général. De même, presseet justice sont fondamentalement concernées par les considérations axiologiques, l’évaluation du bien ou du mal, tandis que la science, en principe, ignore les jugements de valeur.

À l’inverse, on trouvera divers pointscommunsàlarechercheetau journalisme mais non au droit. Le plus intéressant d’entre eux est le caractère concurrentiel de l’approche du réel. Tandis que les magistrats ont le monopole de l’instruction, journalistesetchercheurs travaillent dans un contexte similairement compétitifoù être le second à trouver n’a aucune valeur - le scoop et la découverte scientifiqueauraientdonc de lointains liens de parenté.

Un cadre intégrateur ?

Cette rafale de comparaisons très schématiques n’a qu’une valeur heuristique, mais elle suggère que le journalisme pourrait effectivement être examiné comme une forme spécifique d’accès au réel. Or, si une « façon de connaître » est spécifique, alors les produits de cette approche sont spécifiques, et donc sa « vérité » est spécifique.

L’hypothèse est certes dérangeante, mais elle n’est qu’abstraite. Dans les faits, les techniques et les pratiques que l’on peut relever sont trop peu approfondies pour constituer plus que l’embryon éventuel d’une méthodologie non moins éventuelle. Et même en l’état, le consensus des professionnels à leur propos est loin d’être absolu. De ce fait, et sans doute pour un certain temps encore, cette approche ne permet aucunement d’évoquer une « vérité journalistique » pour s’opposer au réel perçu par des tiers. Sans normes de moyens - l’équivalent des « bonnes pratiques » scientifiques -, l’évaluation ne peut porter que sur les résultats[10].

Néanmoins, cette approche n’est pas sans conséquences. Elle suggère notamment que les dérives dont les scientifiques s’alarment non sans raisons - le traitement du vaccin contre l’hépatite B en constitue un exemple flagrant - ne peuvent pas simplement être dénoncées comme un manque d’esprit scientifique : la partie ne se joue tout bonnement pas avec ces règles-là. En l’occurrence, la défaillance venait plutôt du fait que les articles incriminés n’étaient pas assez « journalistiques », en ce sens que l’application des règles journalistiques généralement admises - notamment le recoupement, la recherche de la contradiction, etc. - aurait sans doute permis de l’éviter.

Le cadre épistémique du journalisme, s’il existe, est nécessairement un cadre intégrateur d’autres cadres. Mais on chercherait en vain dans les manuels de journalisme une allusion quelconque à ce processus ou simplement au fait que tout article constitue un choix ou un panachage entre des façons différentes d’accéder au réel. Il est, en fait, beaucoup de choses que l’on chercherait en vain dans ces manuels, dès lors que l’on considérerait les méthodes journalistiques en tant que façon de connaître le monde - quelques réticences que l’on puisse avoir à leur égard. Ainsi en va-t-il de l’auto-alimentation de la sphère médiatique, c’est-à-dire la tendance des journalistes à s’inspirer de ce qu’ont écrit leurs confrères. Perçue comme non légitime, voire honteuse, elle est volontiers passée sous silence[11]. Mais elle est trop coutumière pour n’être qu’une mauvaise habitude. Pour leur part les juges s’inspirent explicitement des jugements déjà rendus - jurisprudence - et les scientifiques s’inspirent plus encore des recherches antérieures. Si l’auto-alimentation médiatique s’avérait être une composante effective de la façon journalistique de connaître le monde, alors il serait opportun d’approfondir non seulement ses risques considérables - conformisme, emballement, distorsion -, mais aussi ses vertus - elle en a sûrement - et de l’aborder ainsi au grand jour dans la formation des praticiens.

Finalement, dans une société suspicieuse et fragmentée, les scientifiques n’ont pas forcément intérêt à un journalisme ancillaire, simple porte-parole du discours savant - que l’on songe aux articles emphatiques sur le tout-génétique des années 1980. Ils auraient peut-être besoin, au contraire, d’un journalisme plus fort, c’est-à-dire armé par une expertise qui lui soit propre. Les journaux aussi en auraient grand besoin, pour résister à la concurrence des « fournisseurs de contenus » de toute nature. Or, cette expertise est loin d’être construite à l’heure actuelle. En regard des façons formalisées et légitimées de connaître le réel, la question de l’épistémologie du journalisme peut paraître insignifiante. Mais ses implications ne le sont pas.

Bibliographie :

Barone J. E., 2000, « Comparing apples and oranges : a randomised prospective study », British Medical Journal, 321, p. 1569-1570.

Bodmer W. (éd.), 1985, The Public Understanding of Science, Londres, Royal Society.

Bourdieu P., 1996, Sur la télévision. L’emprise du journalisme, Paris, Liber (Raisons d’agir)

Caro P., Funck-Brentano J.-L. (éd.), 1996, « L’appareil d’information sur la science et la technique », rapport commun de l’Académie des sciences et du Comité des applications de l’Académie des sciences, Paris, Lavoisier.

Champagne P., Marchetti D., 1994, « L’information médicale sous contrainte », Actes de la recherche en sciences sociales, 101, p. 40-62.

Dartigues J.-F. (éd.), 2002, « Mission d’expertise sur la politique de vaccination contre l’hépatite B en France », document reprographié, daté du 15 février 2002.

Esquenazi J.-P., 2002, L’écriture de l’actualité, Grenoble, PUG (La Communication en plus).

Goffman E., 1991, Les cadres de l’expérience, Paris, Éditions de Minuit (Le Sens commun).

Hartz J., Chappell R., 1997, Worlds Apart : How the Distance Between Science and Journalism Threatens America’s Future, Nashville, First Amendment Center.

Hernan M. A., Jick S. S., Olek M. J. et Jick H., 2004, « Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis : a prospective study », Neurology, 63, p. 838-842.

Kovach B., Rosenstiel T., 2001, The Elements of journalism : What Newspeople Should Know and The Public Should Expect, New York, Three Rivers Press.

Kuhn T. S., 1982, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion (Champs - Champ scientifique), 2e éd.

Labasse B., 2004, « Quand le cadre fait le tableau : référentiels cognitifs et perception de l’actualité », Les Cahiers du journalisme, 13, p. 80-107.

Labasse B., 1999, « La médiation des connaissances scientifiques et techniques », rapport à la Direction générale XII de la Commission européenne, Bruxelles, Commission européenne.

Lewenstein B., 1996, Science in the Public Eye : Conflicts and Pressures in Public Communication of Science and Technology. 4e colloque international Public Communication of Science and Technology PCST), Melbourne, 11-13 nov. 1996.

Meyer P., 1991, The new Precision Journalism, Bloomington, Indiana University Press.

Minsky M., 1975, « A framework for representing knowledge », in P. H. Winston (éd.), Psychology of Computer Vision, New York, McGraw-Hill (Computer Sciences), p. 211-277.

Nelkin D., 1987, Selling Science : How the Press covers Science and Technology, New York, Freeman.

Pascal B., 1952, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, L. Lafuma (éd.), Paris, Éditions du Luxembourg.

Renaudot T. (éd.), 1632, « Préface » au Recueil des gazettes de l’année 1631, Paris.

Ruelland D., Le professionnalisme du flou, Grenoble, PUG (Communication, Médias et Sociétés).

[1] Cet exemple est repris de Labasse (2004).

[2] La question semble rebondir en septembre 2004, avec la publication d’une nouvelle recherche sur cette question (Hernan et al. 2004). Toutefois, la présente étude ne porte que sur la « crise » de 2002.

[3] Sauf précision contraire, toutes les citations qui suivent sont extraites des articles dont les titres figurent plus haut.

[4] Le Figaro relève également ce point et, comme on l’a vu, recourt à un titre assez neutre.

[5] Les textes de La Croix et de L’Humanité sont trop brefs pour détailler cet aspect du dossier.

[6] De la philosophie à la psychologie expérimentale, chaque discipline, voire chaque courant de recherche a construit ses propres concepts : schémas, représentations sociales, stéréotypes, cadres, etc. Ils ne sont évidemment pas synonymes. Mais dans la mesure où nous ne nous intéressons ici qu’à certaines propriétés communes à la plupart d’entre eux, il ne semble pas nécessaire de détailler ces différences.

[7] Dans l’affaire du sang contaminé, cette transposition s’était accompagnée dans certaines rédactions d’une « dépossession » des journalistes médicaux, jugés trop nuancés, au profit des journalistes d’information générale ou politique moins compétents sur le fond mais plus incisifs (Champagne, Marchetti 1994).

[8] On parle couramment dans les médias de « terrain » : ainsi l’affaire du dopage cycliste est-elle passée du « terrain sportif » au « terrain judiciaire ». Mais cette expression ne permet pas de percevoir toutes les conséquences cognitives de ces transpositions, dont le terme de cadre rend beaucoup mieux compte.

[9] Écrire « nous avons employé trente litres de réactif » suffit pour donner à cet acte un statut de vérité dans une revue savante, mais pas pour les services de l’Université, lesquels ne manqueront pas d’exiger la facture correspondante. Plus généralement, tout analyste financier sait que la « réalité comptable » d’une entreprise est très différente de sa réalité tout court.

[10] Ce n’est pas tout à fait vrai : la jurisprudence tend déjà à vérifier que certains moyens ont été mis en œuvre. On exigera par exemple du journaliste qu’il prouve qu’il a bien tenté de recouper son information auprès du plaignant pour l’absoudre d’une éventuelle faute à son égard.

Citer cet article : Bertrand Labasse, « Pour une épistémologie des pratiques médiatiques », colloque Sciences, Médias et Société, 15-17 juin 2004, Lyon, ENS-LSH, http://sciences-medias.ens-lsh.fr/ecrire/articles.php3 ?id_article=60